【科研动态】博士研究生孙艳在北极海冰遥感研究中取得新进展

研究背景:

海冰密集度(sea ice concentration, SIC)和海冰范围(sea ice extent, SIE)极地海冰遥感的关键参数。被动微波(passive microwave, PM)遥感是大尺度、长时序海冰监测的重要工具,PM SIE通常可由PM SIC数据用一个固定的阈值分割得到。受冰面融池、水汽、云雾等因素的影响,PM SIC数据在海冰边缘区和融化季节的反演误差明显增大,由固定阈值分割提取的PM SIE边缘线误差因此可达到25~75 km。SAR数据空间分辨率高,且不受云雨以及光照等因素的影响,被广泛用于海冰分类以及SIE监测研究。然而,受融水、薄冰以及风浪等因素的影响,SAR SIE提取的精度大大降低。从SIE的角度对PM和SAR海冰数据进行评估比较,对于理解海冰遥感反演机理、开展多源遥感数据的融合研究等有重要意义。

论文介绍:

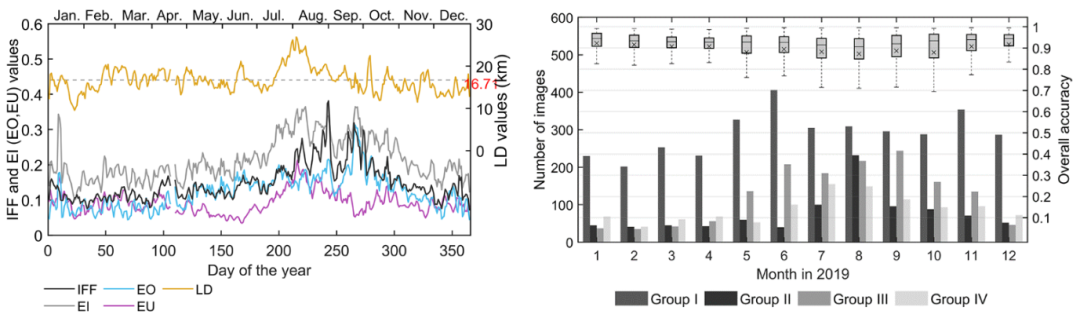

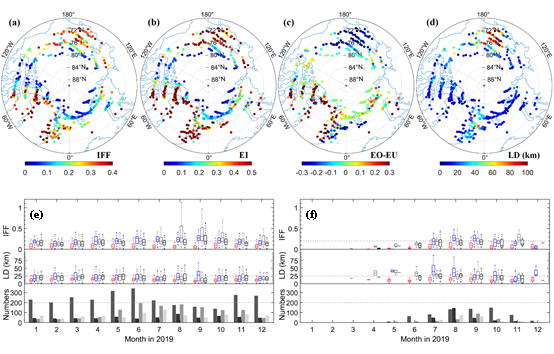

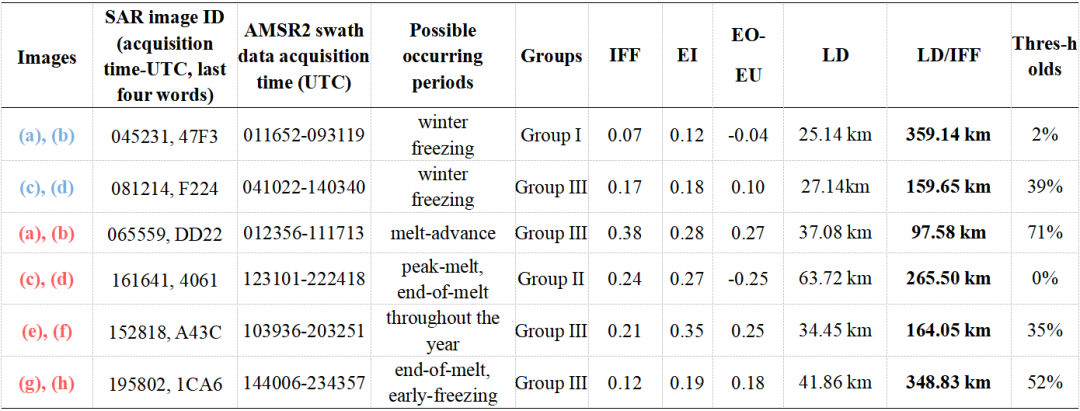

本研究利用德国不莱梅大学发布的 AMSR2 ASI SIC数据和(Wang and Li , 2020)发布的(Sentinel-1) SAR U-net SIE数据,开展了北极海冰边缘区的SIE与冰边缘线比较评估研究。本研究以 SAR U-net SIE数据为基准,获取了由AMSR2 ASI SIC 提取的AMSR2 ASI SIE产品的总体精度(OA)、冰面比例误差(EI)、海冰破碎度(IFF)和局部错位距离(LD)的时序变化。结果表明,相较于SAR观测,AMSR2 ASI SIE产品在夏季融化初期(5-7月)和融化后期(9、10月)高估幅值远远大于低估幅值(图1a)。因此,将所有图像归为四类:Group I—相对高精度类,Group II—低估主导类,Group I—高估主导类,Group IV—其他类(图1b)。基于高精度类(Group I)的数据,获得了提取AMSR2 ASI SIE数据的年平均最佳SIC阈值为12.24%,冬季平均阈值为9.25%,夏季平均阈值为16.43%。

对于夏季融化高峰期(7月15日-8月15日),本研究进一步统计了各个参数在北冰洋的大西洋扇区和太平洋扇区的参数分布,以及四组图像的IFF和LD参数变化。结果表明:大西洋扇区主要以高估为主,伴随突出的IFF高值以及LD低值;而太平洋扇区主要以低估为主,伴随IFF低值和突出的LD高值。

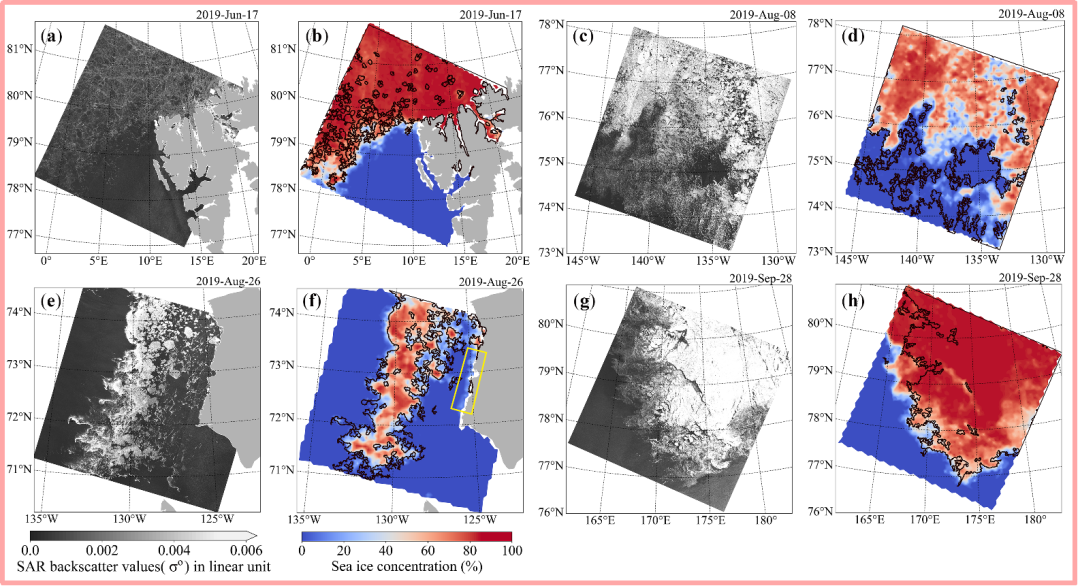

本研究在最后讨论了两种产品在不同冰况下的精度表现,包括存在大面积融池(melt ponds)、碎冰(brash ice)、薄冰(thin ice)和针状冰(frazil ice)等。结果表明,LD/IFF比值在上述冰况下具有较强的阈值区分能力,AMSR2 ASI SIE产品能更好地识别薄冰和融池,而SAR U-net SIE数据能更好地监测碎冰和针状冰。这为数据融合过程中如何结合两种SIE产品的互补优势提供了重要参考。

研究成果于近日发表于《IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing》,题为“Evaluation of the AMSR2 Ice Extent at the Arctic Sea Ice Edge using a SAR-based Ice Extent Product”。中山大学测绘科学与技术学院极地与海洋遥感团队博士研究生孙艳为文章第一作者,团队骨干成员叶玉芳助理教授、团队首席科学家程晓教授为文章通讯作者,团队骨干成员王绍银副教授、刘冲副研究员、核心成员陈卓奇副教授为文章合作者。该研究得到了国家自然科学基金、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队建设、广东省自然科学基金等项目的支持。

原文链接: