渤海航次(2023)

2023年1月17日至2月3日,我国高校首艘破冰船“中山大学极地”号跨越3200海里,执行渤海冰区试航任务,成功验证了极地号低温航行、破冰、冰区科考保障等能力。

本航次穿越南海、东海、黄海和渤海四大海区,途中经历狂风巨浪,1月24日在成山头海域遭遇4.5米巨浪,于1月25日凌晨抵达渤海辽东湾冰区。

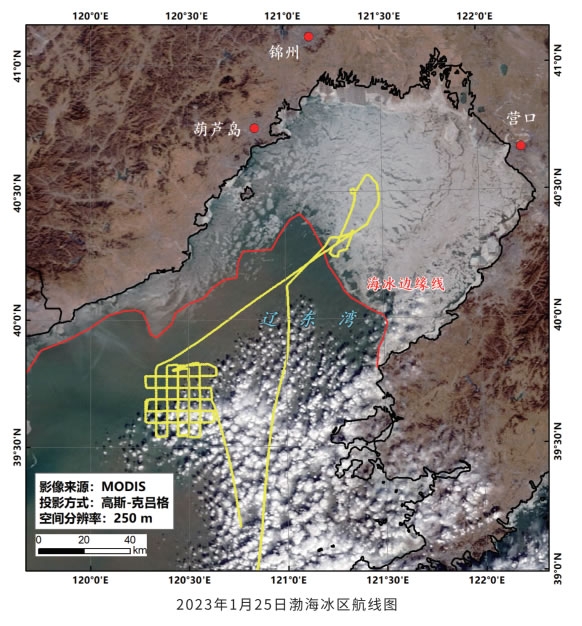

在卫星影像的指引下,身披银甲的极地号往海冰最严重的冰区进发,辽东湾的海冰在船的碾压下发出清脆的破碎声,极地号在北国海疆划上一道道靓丽的弧线。

极地号冰区试航中,为了获取海冰和大气环境信息,多套船载观测设备对海冰范围、厚度、冰面温度、大气压、风速风向、湿度、能见度等做了同步观测。

国家科学技术部原部长、中国极地科学技术委员会主任、中国科学院院士徐冠华教授致信中山大学。他表示,渤海试航任务的圆满完成,标志着我国进入三艘极地科考船时代,勉励中山大学继续弘扬“爱国、求实、创新、拼搏”的南极精神,为人类认知极地,为中华民族伟大复兴做出更大贡献。

考察概述

小试牛刀 三千里追冰

极地号1月17日从南海之滨的广州出发,穿越南海、东海、黄海和渤海四大海区1月25日凌晨抵达渤海辽东湾冰区,1月27日返航,2月3日抵达广州母港。

本航次经广州南沙一伶仃水道一担杆水道一粤东沿海一台湾海峡一东海一黄海一成山头水道一渤海一老铁山水道一辽东湾(营口港方向),往返总航程约3200海里。

党建引领

凝心聚力 党旗下奋进

科学考察

科学考察 硅步至千里

渤海航次是极地号经过基础科考设施改造后在海冰区域实施的第一次试航,历时18天,在南海、东海.黄海、渤海等海区,开展海洋多要素卫星同步观测、气象和大气成分观测、船体应力监测、海冰冰况监测、重力测线观测、无人机观测等试验任务。考察队克服了天气复杂多变、设备低温结冰、队员晕船身体不适等困难,顺利完成全部试航任务。 极地号进入渤海冰区时,恰逢今冬最强的北极寒潮,渤海海冰面积创近年新高。1月25日,辽东湾海冰面积超1万平方公里外缘线达56海里,最大冰厚超过35公分,空气温度接近零下20摄氏度,极度严寒和严重冰情为极地号提供了理想的类极地试验环境。考察队在渤海冰区观测作业3天,开展船体结构应变和动力响应监测,获取冰区不同工况下冰荷载记录数据23G,海冰范围、厚度和表面温度等海冰参数观测数据600G,完成船体破冰性能评估等。

本航次在开阔水域开展风云三号气象卫星海上同步观测试验15次,完成离水反射率、表层海洋叶绿素、海洋大气气溶胶光学厚度等6个主要参数,温盐等5个辅助参数的观测,为国产大气和海洋遥感反演产品提供十多种真实性检验的宝贵实测数据。开展两型三套国产海洋重力仪同船比对试验,完成测线350km,精度优于1mGal,为高精度、高分辨率海战场重力数据采集的设备选型提供依据。开展了多种型号无人机在不同天气、海况下的起降试验,在海域和冰区拍摄大量影像和视频资料。航次的成果数据对了解我国海域的海洋大气环境,评估卫星遥感同步产品,检验极区科考装备性能等具有重要价值。

科学考察——冰区观测

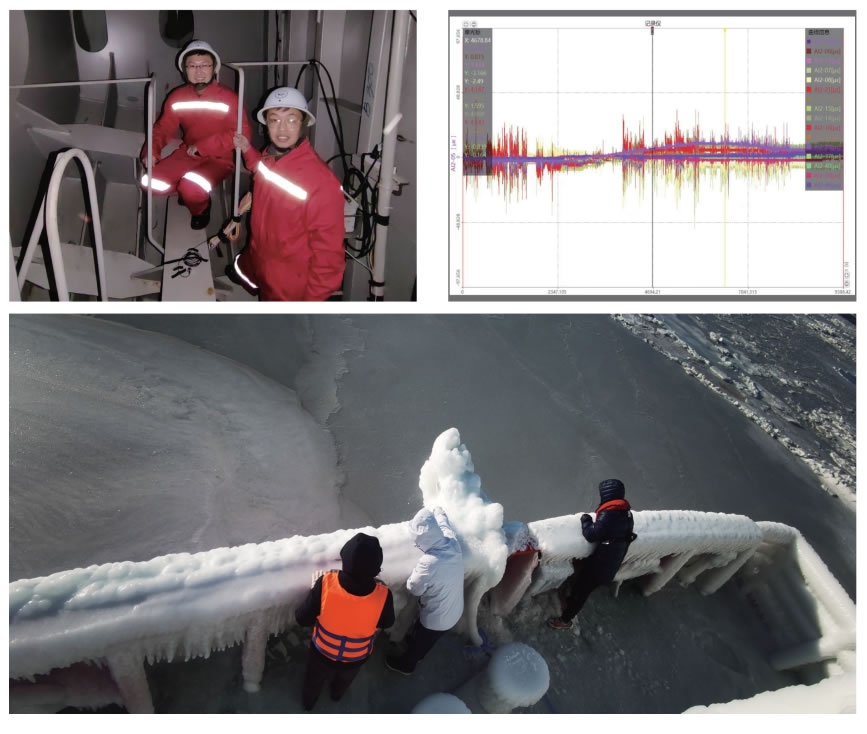

极地号在冰区航行时,海冰与船体碰撞会对船体施加巨大的冰荷载,这对船舶的推进系统和局部结构强度会形成较大威胁。科考队在极地号舶尖舱安装了冰荷载测量系统。该系统能够实时测量船体结构应变和动力响应,以此反演破冰船航行过程中受到的冰荷载大小,并对破冰船的结构安全状况进行评价,为破冰船的安全航行和作业提供保障。为充分分析破冰船在不同工况下的破冰性能,通过与驾驶台配合,科考队设计实施了破冰船在快速直行、满舵转弯等工况下的破冰试验,记录了冰荷载测量数据。同时利用海冰自动观测系统等船载设备获取海冰范围、厚度和表面温度等海冰冰况信息,用于冰载荷模拟和卫星遥感产品验证。

科学考察——卫星同步观测

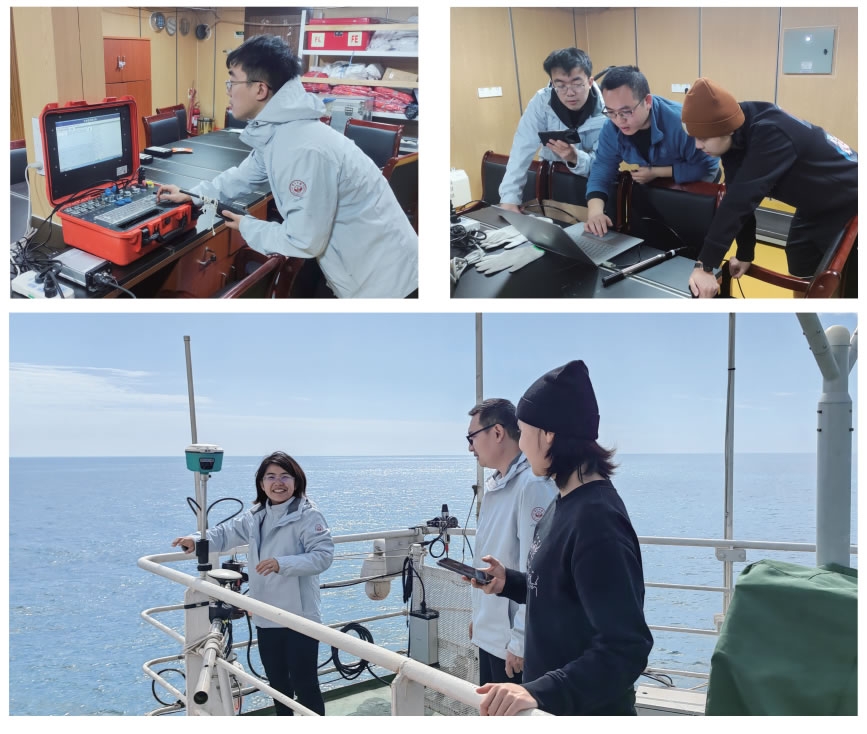

此次依托极地号开展的真实性检验外场试验主要针对风云三号卫星,验证产品包括离水辐射率、海洋叶绿素浓度和海洋大气号溶胶。科考队利用船载表观高光谱观测系统、走航式表层多参数观测系统、多要素气象观测系统、太阳光度计和温盐仪等观测设备,对离水反射率、叶绿素浓度、表层水浊度、海洋大气气溶胶光学厚度、柱水汽总量、海表湿度、压强、风速等10多个要素进行了走航观测。在满足试验条件的晴好天气,根据国家卫星气象中心提供的风云卫星过境时间进行多要素海上同步测量。这些同步观测数据对风云三号气象卫星产品开展独立精度评估和改进反演算法具有重要的价值。

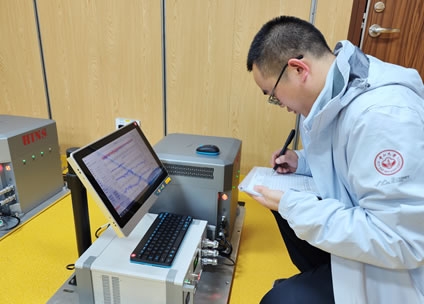

科学考察——重力观测

开展两型三套国产海洋重力仪同船比对试验,通过交叉点和重复线测量的方式验证不同型号海洋重力仪的性能。通过内符合和外符合精度评价,证实两型海洋重力仪都能满足国家和相关专项标准的指标要求。这一对比工作可为高精度、高分辨率重力数据采集的设备选型提供依据。

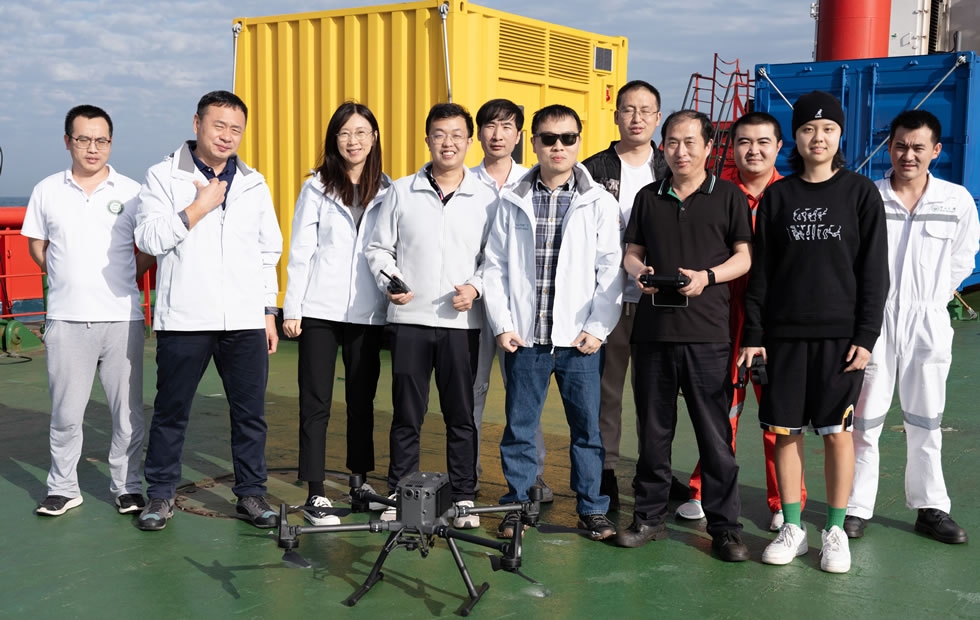

科学考察——无人机观测

无人机船载海上垂直起降是极地与海洋测绘的重要技术。此次依托极地号,开展了多种型号无人机在不同天气、海况下的起降试验。科考队员以手动操作的方式,进行了三种无人机的船载垂直起降试验,并在渤海、东海区域不同的温度和风力条件下测试了无人机的飞行与抗干扰能力,记录了无人机在海上作业的飞行日志和参数,在海域和冰区拍摄大量影像和视频资料,为未来测绘无人机自动化船载起降的研究提供了科学支撑。

科学考察——驾驶室工作

驾驶室是极地号的操控要地,也是队员们最爱去的地方。驾驶室在前后左右四个方位都有独立的操控系统,白天大家常去晾望周围海况和冰情,夜间驾驶室熄灯夜航,队员们在点亮的电子海图屏幕上检查测线。

科学考察——机舱巡检

极地号优异的破冰性能得益于其高强度的船体结构和强劲的主机推力。极地号装配有4台3725HP主机,是极地号在冰区破冰前行的动力保障。保障主机和机舱设备安全高效运行对于极地号在冰区安全航行和科学考察至关重要。科考队与机舱工作人员成立工作小组,针对如何提高主机推进效率、降低机舱振动噪声、减小主机齿轮磨损等问题进行了分析和研讨,并提出了解决方案和优化措施,为极地号下一阶段升级改造和高性能运行提供了技术支撑。

科学考察——医疗保障

中山大学附属第五医院为本航次提供了医疗保障,徐家琪医生担任队医。徐医生除了给队员进行伤情处理、身体检查外,还在航行途中为大家科普了心肺复苏常识和抢救要点。

科学考察——消防救生演习

2023年1月16日登船后船长向全体科考队员介绍船上生活安全注意事项,三副演示了救生衣和消防服穿戴方法,并组织全体船员和科考队员进行消防、弃船、安 全逃生等演习。

科研交流

各抒己见 头脑风暴

1月27日中午,“中山大学极地”号在渤海海冰区顺利完成了破冰试验和其他各项观测任务,按照既定计划,开始返航,极地号“逸仙探极大讲堂”也同时开讲了!