【科研动态】硕士研究生胡海涵在南极普里兹湾冰−海相互作用研究中取得新进展

研究背景:

固定冰通常附着于南极海岸、冰架、冰川等周围。相较于浮冰,固定冰的厚度更厚、留存时间更长,强烈影响着海−气相互作用,在调节南极海洋生态系统和气候变化方面发挥着关键作用。固定冰生长主要受热力学影响,冰−海相互作用的高频观测,冰−海热量交换的高精度估算对于理解南极固定冰物质平衡中热力学性质至关重要。海洋热通量通常是通过测量海冰温度和厚度,结合能量平衡方程估算得到(剩余能量法),但该方法难以捕捉海洋热通量的短期变化。基于高频的冰−海界面摩擦速度和海水温度盐度的直接观测,通过块体参数化方案可以更加准确地估算出海洋热通量变化。

论文介绍:

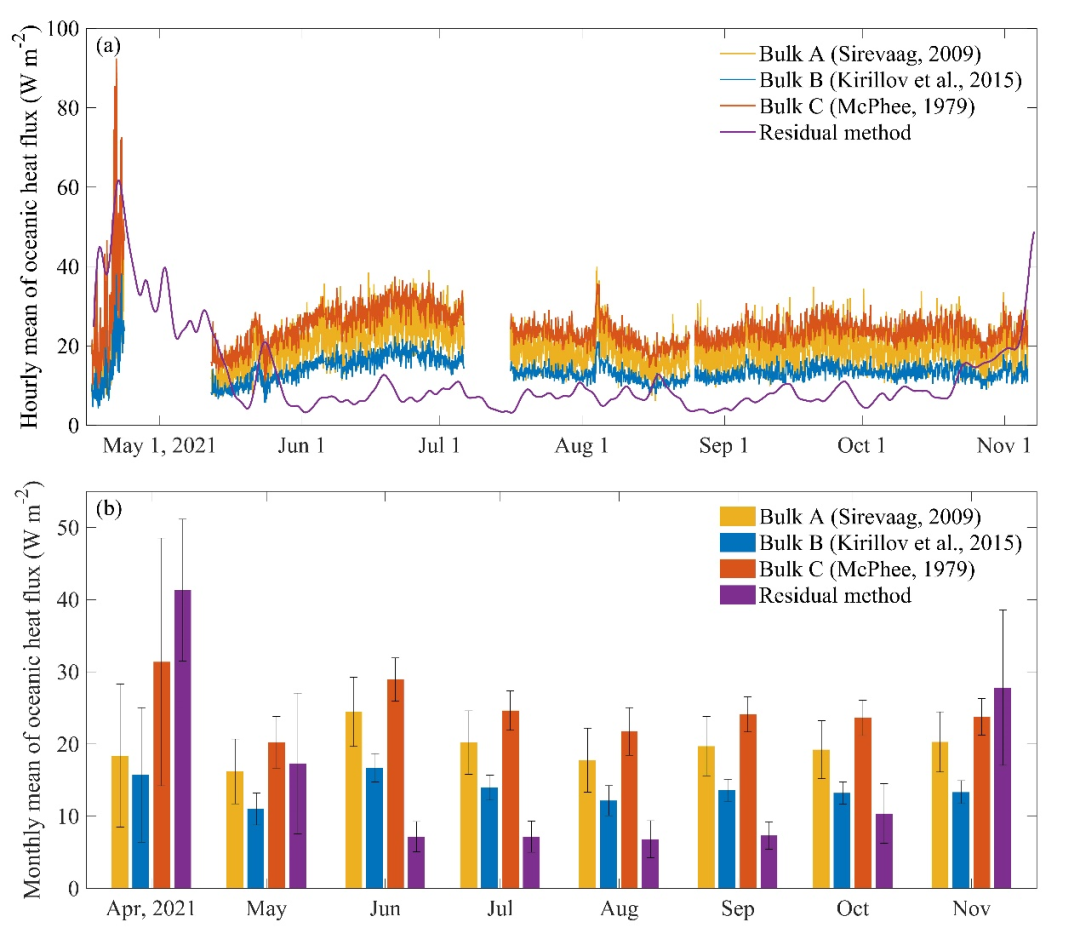

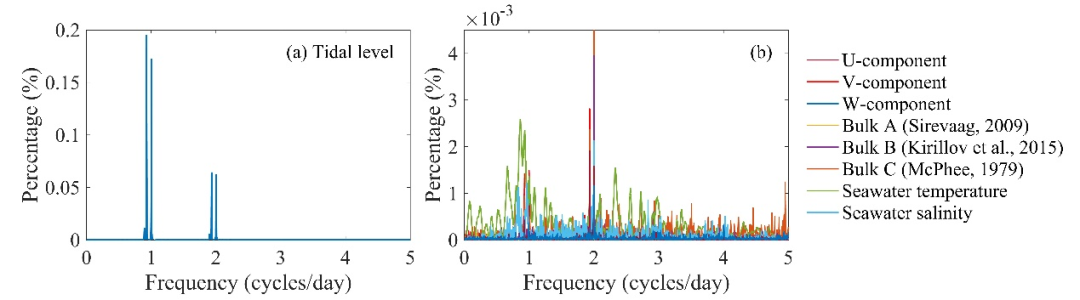

本研究基于一套部署在南极普里兹湾中山站附近的固定冰上的综合海洋观测系统,其中包括声学多普勒流速仪(ADV)、温盐深(CTD)传感器和海冰物质平衡阵列(SIMBA)。通过观测2021年4月至11月固定冰下冰−海界面的高频海洋环境数据,分析了冰−海界面温盐及海水流速、流向的日尺度及季节性变化。使用剩余能量法及三种不同的参数化方案估算冰−海界面海洋热通量的高频率、长时序变化。利用周期图法对海洋环境变量进行周期性分析,研究了潮汐振荡对该区域海洋环境的影响。结合大范围的海冰密集度产品和海洋再分析数据对海洋环境变量的季节性变化进行分析,揭示了大尺度变化和局部现象之间的重要关系。

研究结果表明:1)研究期内,海洋热通量在4–5月达到峰值60–80 W m−2,此后呈下降趋势,稳定在10–30 W m−2。几种海洋热通量计算方法的估算结果呈相同的变化趋势。2)海洋热通量、海水温度等变量的振荡周期与潮汐的振荡周期相似,均呈现出0.5天的周期,表明在日尺度下,潮汐振荡对该地区的海洋环境具有强烈的影响,是中山站附近海洋环境变化的主要驱动因素之一。

研究意义:

本研究中高频率、长时序的海洋环境实测数据,填补了南极中山站附近冰−海界面相互作用的数据空白,将有助于深入地探究南极固定冰冰−海界面相互作用的日尺度及季节性变化。同时基于高频观测数据的块体参数化方案估算得到的海洋热通量,提供了更准确、更高频的冰−海界面相互作用信息,有助于更好地评估海洋环境变化对固定冰生消的影响。

研究成果2023年6月在国际著名期刊《The Cryosphere》上发表,题目为“Annual evolution of the ice–ocean interaction beneath landfast ice in Prydz Bay, East Antarctica”。中山大学测绘科学与技术学院极地与海洋遥感团队硕士研究生胡海涵为论文第一作者,团队核心成员惠凤鸣教授与哈尔滨工程大学赵杰臣副教授为文章通讯作者,团队首席科学家程晓教授、秦志亮教授、澳大利亚南极局Petra Heil博士、国家海洋环境预报中心马靖凯等为文章合作者。该研究得到了国家自然科学基金、南方海洋与工程广东省实验室创新团队建设等项目的支持。

原文引用:

Hu, H., Zhao, J., Heil, P., Qin, Z., Ma, J., Hui, F., and Cheng, X.: Annual evolution of the ice–ocean interaction beneath landfast ice in Prydz Bay, East Antarctica, The Cryosphere, 17, 2231–2244, https://doi.org/10.5194/tc-17-2231-2023, 2023.

原文链接: